Matías Santana, de la militancia estudiantil a la causa mapuche: “Soy un preso político”

Matías Santana se hizo conocido para los medios a partir del caso Santiago Maldonado, testigo crucial de una causa que hace días la Justicia ordenó reabrir. Lo caricaturizaron como “el mapuche de los binoculares”, pero su militancia empezó varios años antes. Lleva tres meses privado de su libertad en la unidad 14 de Esquel, con prisión preventiva. Comunidades mapuche piden su liberación.

Compartir

ESQUEL, Chubut. A primera vista y de afuera, el estilo alpino de la unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal en Esquel tiene un aire a los sitios para turistas que abundan en Esquel (provincia de Chubut). Una cabaña de madera, techo de chapa verde a dos aguas, un rincón con pinos, los picos nevados de las montañas alrededor. Allí adentro está Matías Santana, joven mapuche, 27 años. No llegó a esta ciudad como tantas otras personas para conocer la belleza descomunal del Parque Nacional Los Alerces (Patrimonio Mundial Natural por la Unesco desde 2017), sus lagos y árboles milenarios,a pocos kilómetros de ahí. Matías llegó a Esquel privado de su libertad, días después de su detención en Bariloche, el 17 de febrero de 2024, por la defensa de esos territorios que disfrutan los turistas.

Se considera un preso político. Las comunidades mapuche de la Patagonia piden su liberación y vienen realizando diversas acciones de reclamo.

“Yo no estoy por chorro ni por narco ni por violar a nadie. Estoy por defender un derecho”, dice un mediodía de domingo, en el salón de usos múltiples donde las personas detenidas reciben visitas bajo estrictas medidas de seguridad. Sólo hay dos mesas con familias. En la de Matías está su padre, con quien retomó hace poco un vínculo cortado durante muchos años. Se llama Cristian, es obrero de la construcción y miembro de la iglesia evangélica.

–Lo dejé de ver cuando él tenía 4 o 5 años, dice Cristian.

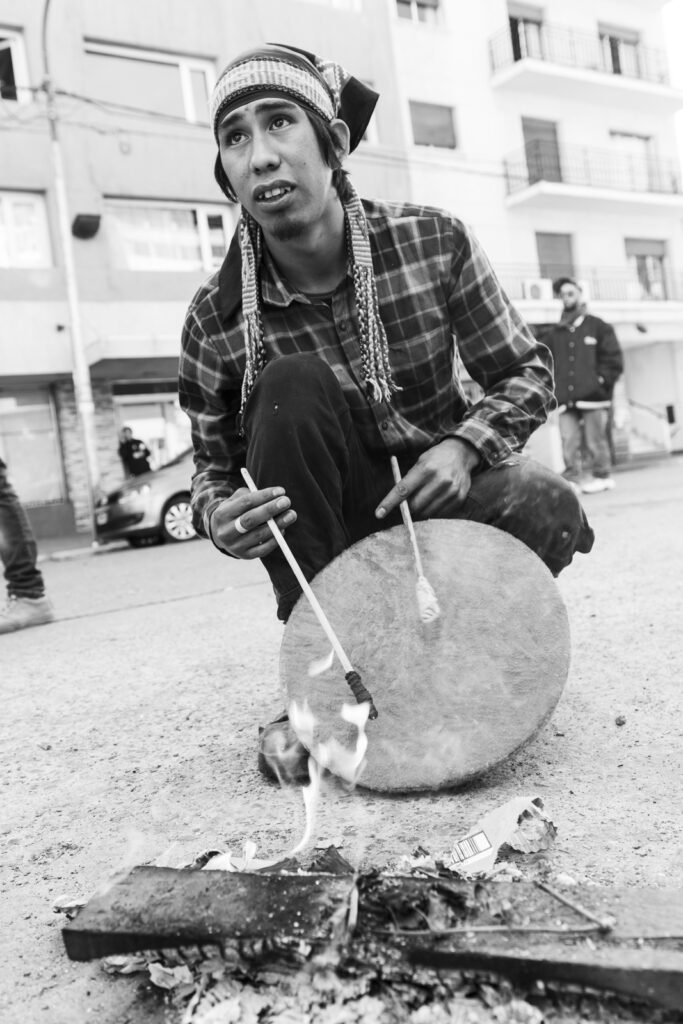

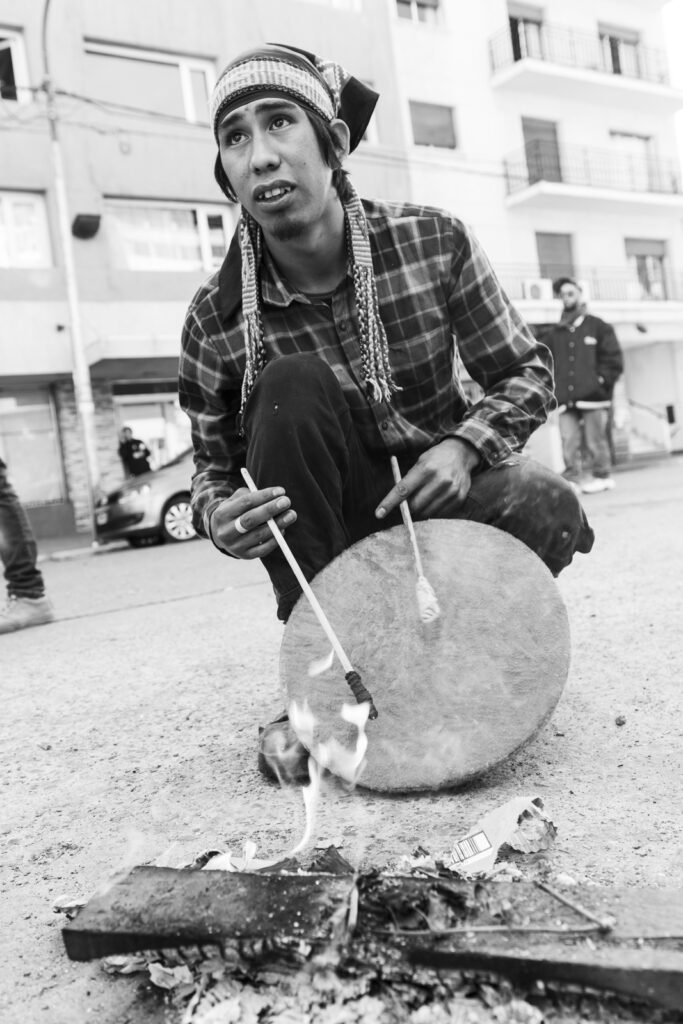

Matías sonríe con serenidad, mientras ceba un mate de plástico, mitad azul y mitad fucsia. Sus cejas y pestañas negras se enmarcan en un trarilonco, una vincha de lana roja tejida en telar y bordada con iconografía mapuche: dos ojos. Uno abierto, uno cerrado. Mirar para afuera y a la vez para adentro, explicará más tarde.

Lleva una camisa azul a cuadros y una pulserita con caracoles en la mano derecha. Las manos de Matías son su herramienta de trabajo en la cárcel, donde realiza talleres de carpintería, de plomería y panadería, por los que recibe 40 mil pesos al mes.

–No fui el primer mapuche preso, ni seré el último en este penal.

En la visita también está un amigo de hace años, el Beto, que llegó desde Puerto Madryn a dedo. Con el Beto compartieron los primeros inviernos en que se reconocieron mapuches. El padre de Matías habla muy poco, el Beto menos. En la mesa se comparten facturas, pan, mortadela, salame, dulce de batata, que Matías casi no toca. Cuando el agua para el marte se acabe, en algún momento le pedirá dulcemente al Beto: hermanito, ¿nos traes agua?.

En este penal es de las personas que más visitas recibe, aunque con el tiempo cuesta más. Las redes solidarias le hacen llegar alimentos, que comparte con los compañeros de unidad. “Si comiéramos la viandita que te dan, estaríamos desnutridos”, dice. También le acercan elementos de higiene, cuadernos y libros.

De qué se lo acusa

Matías cumple una prisión preventiva por dos causas. La primera y más resonante: se lo acusa de usurpación de las estancias La Escondida y del ex hotel Mascardi en 2018, en el marco de la reivindicación del Lof Winkul Mapu en Villa Mascardi (provincia de Río Negro). Por esta causa fueron elevadxs a juicio Matías, Celeste Guenumil, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Yessica Bonnefoi y la machi Betiana Colhuan, autoridad espiritual mapuche, compañera de Matías y madre de sus dos hijos. Se espera el juicio para fines de junio, aunque la fecha se ha venido postergando.

En noviembre de 2017, la comunidad se instaló a 300 metros del lago Mascardi, en siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi. A la machi Betiana se le había revelado ese lugar a través de sus sueños.

El 23 de noviembre comenzó un desalojo parcial en Lof Winkul Mapu que se convirtió en una represión feroz. Dos días después, el 25, el grupo Albatros de Prefectura Nacional entró al predio y abrió fuego con balas de plomo, asesinando por la espalda al joven Rafael Nahuel, de 22 años. Rafael era primo de Betiana, la primera machi en erigirse en muchos años de este lado de la cordillera. Cinco años después, ella fue una de las seis mujeres mapuches que el 4 de octubre de 2022 sufrieron otro violento desalojo tras el cual quedaron ochos meses privadas de libertad.

Luego de una mesa diálogo entre la Secretaría de Derechos Humanos (durante el gobierno de Alberto Fernández) la comunidad y defensores de derechos humanos, en junio de 2023 hubo un acuerdo conciliatorio entre el Estado y autoridades en representación de la comunidad Lof Winkul Mapu para que cayera la causa por usurpación de Parques Nacionales y se restituyera a la machi el rewe, su espacio ceremonial. Pero este acuerdo no fue homologado por el juez que llevará adelante el juicio a fines de junio por las usurpaciones del Hotel Mascardi y la estancia La Escondida (querellantes particulares) por lo que Matías (y las seis mujeres mapuche detenidas en 2022) serán juzgado también por usurpación de Parques Nacionales.

La negativa del juez de hacer valer el acuerdo conciliatorio no es un caso aislado: según dijeron a Presentes desde La Gremial de Abogados, el Poder Judicial no es imparcial. Responde a los intereses de empresarios locales y políticos agrupados en organizaciones como Consenso Bariloche y Consenso Patagonia. Se trata de organizaciones dirigidas por sectores concentrados de la economía provincial que dominan los negocios turísticos, inmobiliarios, financieros, forestales y de la construcción. Cuentan con el apoyo de políticos del PRO y de La Libertad Avanza, como quedó claro con la participación de Patricia Bullrich en una marcha antimapuche con consignas xenófobas el 2 de octubre de 2022.

A la negativa del Poder Judicial de hacer valer el acuerdo conciliatorio se le suma que la nueva autoridad de Parques Nacionales, Cristian Larsen, anunció que dio de baja el 10 de mayo el acuerdo conciliatorio. Además, el gobierno nacional prohibió izar banderas que no sean la argentina.

La otra acusación que pesa sobre Matías es por resistencia a la autoridad en una marcha en Cushamen. En esta causa se le otorgó una probation: si cumplía con trabajo comunitario se le cerraba la causa y quedaba sobreseído. Pero esto se anuló porque el lugar donde empezó a hacer tareas cerró, se perdieron los comprobantes y el responsable se fue.

La captura

El nombre de Matías empezó a sonar fuerte en los últimos años. En la desaparición y muerte de Santiago Maldonado dio un testimonio clave mientras estuvo desaparecido y antes de que apareciera muerto en el río Chubut. Y está su primo, Facundo Jones Huala, conocido por la justicia argentina y chilena, también por los compañeros de Matías en el penal. Facundo pasó 11 meses en este penal y en enero fue extraditado a Chile, donde cumple una condena.

–Acá estoy con personas que ya habían convivido con un preso mapuche. Tienen idea de cómo me manejo y mi visión del mundo. Hay relaciones diferenciadas acá adentro con los otros presos. Con algunas áreas cuesta más conversar y con otras todo ok. Pero estoy mejor que cuando estuve encerrado en la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) de Bariloche una semana, apenas me detuvieron.

Su captura estuvo en primer plano en muchos portales de noticias y del Ministerio de Seguridad, que se ocupó de difundirla junto con un video que equiparaba la lucha mapuche con el accionar de los grupos narcos en Rosario y con el movimiento piquetero. Basta de terroristas disfrazados de mapuches en Argentina!, dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en sus redes.

–A mí me detuvo la Policía Federal en Bariloche. Agradezco que me hayan traído preso porque me podrían haber pegado un tiro. Igual también se podría haber hecho otro procedimiento.

Esa mañana de febrero hacía frío y, como era sábado, Matías llevó en auto a su compañera, la machi, a la feria en pleno centro de Bariloche, donde ella vende productos de un emprendimiento de cosmética natural. Después de dejarla, manejó de regreso con sus hijos. “Yo estaba con los dos nenes y tenía que comprar cosas para el desayuno”. Apenas habían hecho pocos metros cuando notó que lo venían siguiendo en una camioneta gris. De repente gritaron Alto y su nombre.

–¡Matías Santana!

–No. No.

La primera reacción fue negar que era él.

La camioneta se puso pegada al auto, al lado. El arma le apuntaba a la cabeza.

–¡Santana!

Aparecieron policías por todas partes.

–Sí. Bueno, Santana. Soy Santana.

El hijo mayor le agarró la mano.

–Yo ya perdí. Sólo quiero que lleven a mis hijos con su mamá. Está acá a dos cuadras.

–Entréguese.

Matías entregó las llaves del auto.

–Necesito hablar con la mamá. ¿A quién le voy a dejar a mis hijos? Estoy tranquilo. No quiero que mis hijos vean violencia.

Matías se bajó del auto y se entregó con los brazos adelante.

“Ahí me empezaron a pegar. Los nenes gritaban. Llegó la machi. Encima no me podían poner las esposas”.

La machi repetía:

—No podemos ser usurpadores dentro de nuestro territorio, de nuestra propia tierra. Estamos luchando por la defensa de un espacio ceremonial sagrado, nuestro rewe. No somos terroristas, somos mapuche que defienden el territorio, la vida y el agua.

“Yo insistía: me tienen que decir cuál es la acusación. Fue una detención ilegal”.

Matías era bueno escapando. Llevaba un año y tres meses prófugo. Primero lo trasladaron a la Policía Federal y luego a la PSA en Bariloche. Pasó los primeros seis días en una celda diminuta, sin ventanas, no podía escuchar radio ni tomar mate. Le sacaron los libros que le habían alcanzado y lo requisaban cuatro veces al día. Lo acompañaban al baño con escudos y ametralladoras, dice. A través de esa pared donde miraba pasar las horas, escuchó: “A este indiecito le vamos a dar”.

Pidió a las autoridades un trato respetuoso. Logró que cambiaran a quienes lo vigilaban. “Pusieron a gente más grande. Tratá de luchar por tu libertad, me decían. Me dejaron bañarme sin los pies y manos esposados”.

De ahí llegó al penal de Esquel.

–La psicóloga me decía ¿pero reconoces el delito? Y yo le explicaba que no. No cometí delito. Reivindiqué un derecho. Para la ley será una usurpación pero tienen que entender que en la Constitución de 1994 el Convenio 169 OIT reconoce la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. Tendríamos que estar en otra condición. Los pueblos originarios deberían poder conversar con el Estado.

“Tierra, justicia, cultura y libertad”

La historia de Matías podría ser, como dice él, la historia “de cualquier guachín del conurbano”. Un chico de un hogar muy humilde, criado por su mamá, su tío y su abuela Trinidad Huala, que nació en Cushamen, vive en Esquel y en las últimas semanas está muy enferma.

Matías nació en Esquel. Cuando tenía 8 años su mamá se fue a Sarmiento a buscar trabajo. Sarmiento es un valle fértil, al sur de la provincia de Chubut, con mucha historia: un bosque petrificado, un parque paleontológico y arte rupestre. Su madre limpiaba casas y sigue viviendo allí.

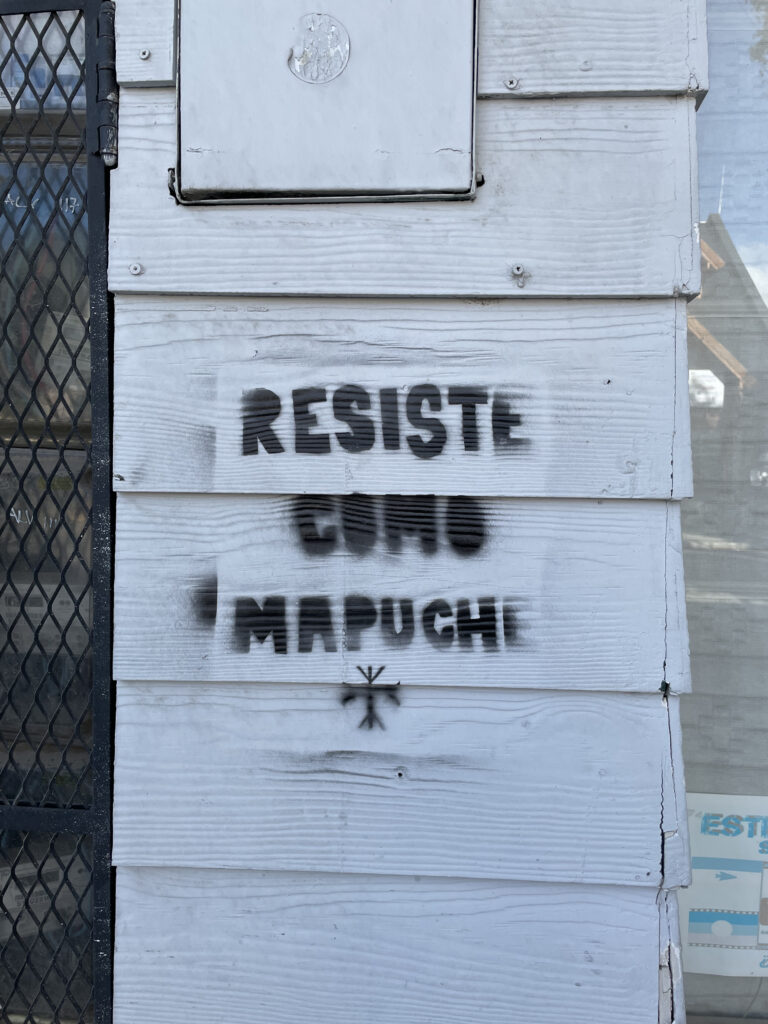

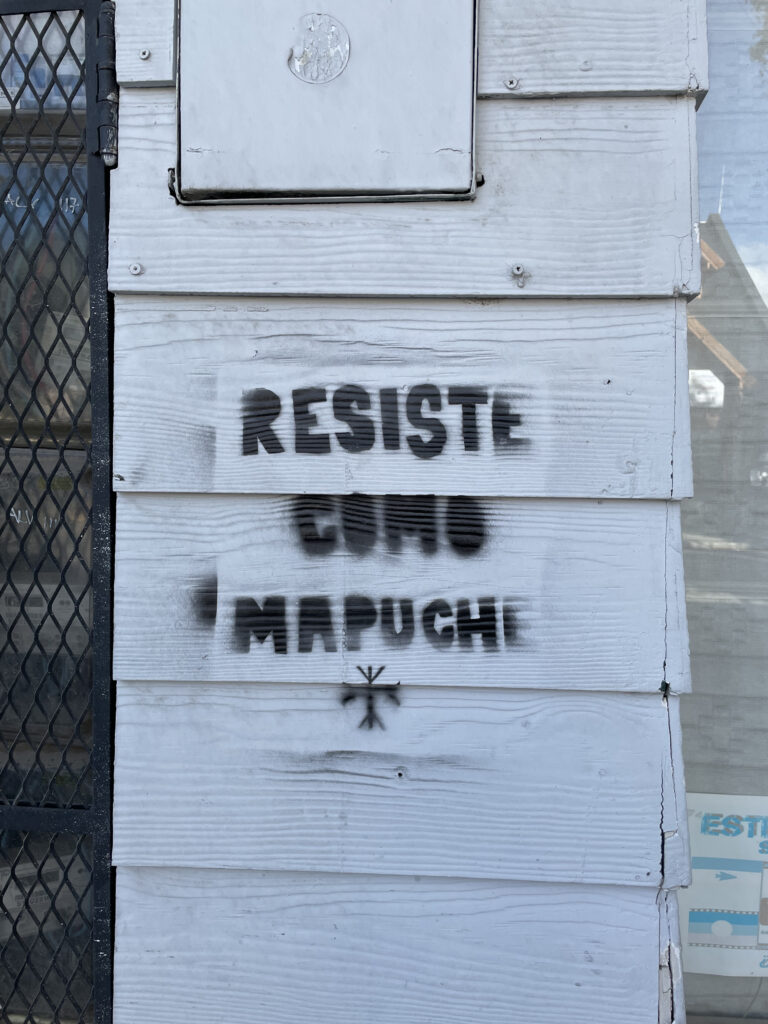

Matías se quedó con la familia en Esquel. Esquel no es cualquier ciudad. Es una coordenada turística y también un enclave crucial del activismo ambiental. En cada cuadra hay algún cartel, flyer, sticker, mural, pintada o recordatorio de una decisión colectiva, que se lee en algunas vidrieras, locales, esquinas, casas y autos: NO A LA MINA.

Esquel se conecta con Bariloche por la emblemática ruta 40, que nace en Santa Cruz, corre al pie de la cordillera de los Andes y va desde la Patagonia hasta la puna y el límite con Bolivia. El tramo entre Esquel a Bariloche es tan hermoso y prístino como codiciado por sus fuentes de agua. Es la puerta de entrada a tres parques nacionales: Los Alerces, Puelo y Nahuel Huapi. Los mapuche reivindican parte de estos territorios ancestrales, donde en los últimos años el esplendor del paisaje oficia de escenario de una compleja trama de desigualdades, muertes, violencias e intereses económicos.

–A toda la sociedad de Esquel el tema de la mina nos tocó de cerca. Recuerdo de chiquito ir a caballito de Mauro Millán en las manifestaciones, también ir con Facundo, mi primo.

–¿Cuál es tu despertar a la militancia?

–La 105.5 de Sarmiento” -dice con una sonrisa-.

La militancia de Matías no nació con la causa mapuche, aunque su abuela hablaba mapudungún en su casa.

–Yo había ido a visitar a mi mamá y de metido fui a esa radio, que también era espacio de contención para chicos con consumos problemáticos. Volví con la idea de hacer eso en Esquel. Yo iba a la Escuela 151, que tenía anexo en el penal. El recreo era ir al pasillo, algo muy incómodo. A los 14 decidí profundizar la lucha estudiantil -algo que había flaqueado en los 90- e iba a hablar con directivos y alumnos para mejorar las condiciones de estudio. A mí la película “La noche de los lápices” me marcó.

Cree que su primer acto revolucionario fue derrocar a un director que no hacía nada por los estudiantes. Había perdido las elecciones en el centro, pero eso no lo detuvo. Con una compañera organizaban movilizaciones los martes y venían pibas y pibes de otros barrios.

En segundo año, Matías dejó la escuela, que hoy está tratando de terminar en el penal. Su militancia se volvió barrial con los chicos de Guanacos en Pie, una organización de jóvenes nacida en 2012 para movilizarse contra los proyectos mineros.

–Empezamos la ocupación de tierras para saldar el déficit habitacional. Yo vivía en el Barrio Don Bosco. Tenía 15 años…hace mucho que soy militante social. Logré llevar luz y agua.

Matías escuchaba bandas de punk como la española Los muertos de Cristo. Con amigos ensayaban versiones rockeras del himno anarquista: Hijo del pueblo, te oprimen cadenas/y esa injusticia no puede seguir, si tu existencia es un mundo de penas/antes que esclavo prefiere morir. Aunque no iba a la escuela, leía sin parar.

–¿Cómo y cuándo te empezás a reconocer mapuche?

–A mí me crió mi tío Martiniano (Jones Huala, tío de Facundo). Él insistía con la bandera y el kultrún (tambor). Mi identidad era algo que estaba ahí, yo me ponía el trarilonco pero como que no le daba mucho sentido.

Hasta que empezó a creer en el tiempo de la autonomía. Y en 2013 comenzó a reivindicar su identidad mapuche.

–En ese momento yo tenía problemas con el alcohol, sentía como un vacío que no llenaba. Iba y venía de Esquel hasta que dejé de tomar cuando empecé el proceso de mi identidad mapuche, empecé a ver un sentido ahí, algo bueno por venir.

Hasta entonces Matías había participado en redes de apoyo, pero por esos años se unió al Movimiento Mapuche Autónomo (MAP) del Puel Mapu, una organización de la cual ya no forma parte pero a la que le debe, dice, gran parte de su formación política.

–Me tocó aprender. Básicamente los puntos eran recuperación de la tierra, revitalizar el intercambio, liberar la relación mapuche con la tierra. Mis principios son tierra, justicia, cultura y libertad. Y acá no van a cambiar.

Por esos días también conoció a Luciana Jaramillo y a Romina Rosas (dos de las mujeres mapuche desalojadas y detenidas. Ellas ya estaban recuperando tierra en Leleque, Paichil Antreao, recuerda Matías. Paichil Antreao es una comunidad que se reconoce preexistente a la frontera entre Argentina y Chile, había sido desalojada en 2009 de la zona de Villa La Angostura (Neuquén). La recuperación de Leleque (Chubut) es un hito con muchas dimensiones y marcó un antes y después, no solo en la vida de Matías y del pueblo mapuche.

La reconstrucción de la Nación Mapuche

En marzo de 2015, Matías empezó a andar por Cushamen, los pagos donde nació la mayoría de su familia, cuenta. Aunque dice que no participó aquel amanecer del 13 de marzo de 2015, cuando un grupo de familias -entre las que había mucha gente joven-, atravesó el alambrado que rodeaba a la Compañía de Tierras Sud Argentina SA del grupo Benetton. Ese gesto anunciaba que Pu Lof en resistencia del departamento de Cushamen era parte de un “Proceso de Recuperación Territorial Productiva a la multinacional Benetton, en el sector Leleque Ranguilhauo-Vuelta del Río”. El proyecto más amplio: la reconstrucción Política-Filosófica de la Nación Mapuche. Así lo expresaron en una Declaración Pública Pu Lof, 13/03/15, su primer documento.

Detrás de las familias mapuche llegó la policía, que intentó desalojar y disparó armas de fuego. La comunidad resistió y denunció ante la Justicia el accionar policial. A partir de esto, la tensión escaló en el territorio pero también en la justicia, que ordenó varios allanamientos. Los integrantes de la lof no mostraban su rostro. En lo judicial, se intentaba encuadrarlos como terroristas y se los acusaba de usurpación, abigeato, tenencia de armas.

La ley de tierras, que Macri modificó por decreto en 2016, ponía un tope de 15% a la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros. Cushamen es uno de los departamentos donde ese porcentaje no se ha respetado. En 2017 el 19,45% estaba en manos de extranjeros según cifras del RNTR (Registro Nacional de Tierras Rurales).

En mayo de 2016 el relator especial sobre racismo de ONU visitó la Argentina y se expresó sobre la represión del gobierno argentino a las comunidades. “Resulta alarmante la tendencia a la represión de la que se ha informado en distintas partes del país en contra de la movilización de grupos indígenas para reclamar sus derechos, así como las represalias contra los defensores de los derechos de las minorías y dirigentes, y los miembros de sus familias”, dijo Mutuma Ruteere.

En mayo de 2016, Facundo Joanes Huala fue detenido en un violento operativo de Gendarmería. Facundo afrontaba dos acusaciones: una por abigeato agravado, acusado de robarse el ganado de la estancia de Benetton (en la justicia provincial) y otra por un pedido de extradición de Chile (justicia federal).

“El mapuche de los binoculares”

El 2017 empezó violento en la Lof en resistencia Cushamen. El 10 de enero la comunidad fue sitiada por un megaoperativo con 200 efectivos de Gendarmería y la Policía de Chubut: camión hidrante, caballería de Trevelin, helicóptero, avión hidrante y drones para liberar las vías de un tren que llevaba 15 años sin circular. Sin presencia de empleados judiciales, la comunidad denunció que fue sometida a maltrato, racismo, golpes, amenazas y torturas. Al día siguiente la guardia de la Infantería hirió a dos personas, entre ellas al primo de Matías, Emilio, fracturándole la mandíbula. Hubo varios detenidos por resistencia a la autoridad, que varios años más tarde fueron absueltos.

–Lo que venía pasando atrajo a mucha juventud. Ese año conocí a Santiago Maldonado.

Conversábamos lo justo y necesario. Hablábamos de cómo discutir con el Estado. Yo soy más anarquista. Santiago decía que éramos más comunistas. Tenía mucha personalidad.

-Se sentía que algo iba a pasar por cómo venía la escalada represiva.

Me acuerdo el 31 cortando la ruta. Había mucha neblina. Cuando amaneció esa neblina era fría, estaba húmeda. En la ruta a las 3 o 4 am quisieron entrar y tiraron. Se tomó la decisión de seguir con la protesta. Habian reprimido en Bariloche y se tomó la decisión de seguir con el corte de ruta. Hoy lo veo como un error de joven, la formación política que nos faltaba. Fue importante en el 2015 pero creo que después de lo de Santiago Maldonado se empezó a desmoronar el proyecto político.

-Fuiste testigo crucial del caso Santiago Maldonado.

-Sigo sosteniendo lo mismo: lo ví a Santiago Maldonado que se lo llevaba la Gendarmería. Y no hay pruebas que indiquen lo contrario.

–No pude leer mucho sobre el tema. Pero tarde o temprano la Justicia tiene que buscar la verdad. Ojalá que sirva para todos los que fuimos condenados social y políticamente, la verdad y la justicia tiene que ir de la mano. Igual creo que para quienes estamos luchando no nos va a cambiar mucho. Nuestro pueblo va a seguir en situación de represión y encarcelamiento.

–Desde 2017 te caricaturizan como el mapuche de los binoculares.

–Creo que es para quitarle entidad. Prefiero ir al trasfondo de las cosas: hablar de desigualdad social. Inventaron que me habían procesado por falso testimonio, lo cual no pasó.

–¿Cómo siguió tu militancia?

–Milité la propuesta de la MAP. Ya me descolgué del movimiento. Hoy solo reivindico algunos puntos Uno crece, se politiza, hay cosas que no estoy en desacuerdo pero no son los tiempos. Hoy no quiero ser lonko ni nada. Ser uno más y donde tenga que estar. Y cualquier acción contra el capitalismo me llena de alegría aunque no sea de mi pueblo. Soy un militante revolucionario de la causa.

–¿Cómo te llevas con las luchas de las mujeres?

–Reivindico la lucha de las mujeres. Desde que entendés la igualdad en sentido amplio, tiene que existir equilibrio Mi casa es más bien un matriarcado, no existe ahí patriarcado y no quiero que exista. Cuidar, limpiar la casa, cocinar, lo hago y no se me tiene que caer la uña. Y eso es justamente parte de lo que extraño -suspira y se ríe-.

A la espera de prisión domiciliaria

Además de trabajar y leer, en el penal Matías se levanta a las 6 de la mañana, mira por la ventana hacia el este y hace una ceremonia mapuche. Dice que la actividad y un sentido espiritual, además de político, lo ayudan a sobrellevar el encierro, a la espera de que le otorguen la prisión domiciliaria y así poder esperar su juicio en libertad.

–Lo peor es la incertidumbre. Porque cuando estás condenado sabés cuánto vas a estar. En lo anímico por ahora estoy bien. Asumo con dignidad la prisión política, que es el miedo a la conciencia del oprimido. Esta prisión es una forma de silenciarnos. Mientras, agradezco la solidaridad que recibo, de todo corazón, a cada uno de los que me están acompañando. Yo no sólo represento al pueblo mapuche sino al pobre que sabe lo que es no tener para comer. Soy un luchador social. Mi enemigo es el sistema, ya ni siquiera el Estado. No le pido al Estado, a este gobierno menos, le pega a los jubilados. Me voy a morir luchando por algo justo y verdadero. Que nadie decida por nuestra vida y nuestra libertad. Lucho para que algún día podamos vivir de una forma mejor y en igualdad.

Somos Presentes

Apostamos a un periodismo capaz de adentrarse en los territorios y la investigación exhaustiva, aliado a nuevas tecnologías y formatos narrativos. Queremos que lxs protagonistas, sus historias y sus luchas, estén presentes.

APOYANOS

SEGUINOS

Notas relacionadas

Estamos Presentes

Esta y otras historias no suelen estar en la agenda mediática. Entre todes podemos hacerlas presentes.

Apoyanos

Apoyanos